A. 1年あたり25%のトークンが新規発行(インフレ)されています。

今回は、少し話題を変えて、web3のマクロトレンドに触れてみたいと思います。

web3プロジェクトを始める場合、株式会社における株式に相当するものとして「トークン」を発行します。

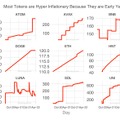

それでは実際に、web3プロジェクトは、どのようなペースでトークンを発行し続けるのでしょうか。

ベンチャーキャピタリストのTomasz Tunguzさんのブログに、非常に参考になるデータが整理されているので、そちらを詳しく見ていきましょう。

Inflation and Deflation in Web2 and Web3 Startups by @ttunguz

web2企業における「株式」とweb3プロジェクトにおける「トークン」

通常の株式会社であれば、会社を設立するときに株式を発行して、創業者が株式を保有します。

会社が大きくなるにつれ、資金調達をする際には、新規に株式を発行することで、株式を売却します。逆に自社株買いを行って、購入した株を消却することで株式数を減らすこともできます。

web3のプロジェクトにおいても同じようなことが起こります。

スマートコントラクト(ブロックチェーン上で契約を自動的に実行する仕組み)を実行することで、トークンを発行することもできれば、トークンを減らすこともできます。

では、実際にweb3プロジェクトでは、1年間にどのくらいのトークンが新たに発行されるのでしょうか。

web2上場企業は毎年何パーセントの株式を新規発行している?

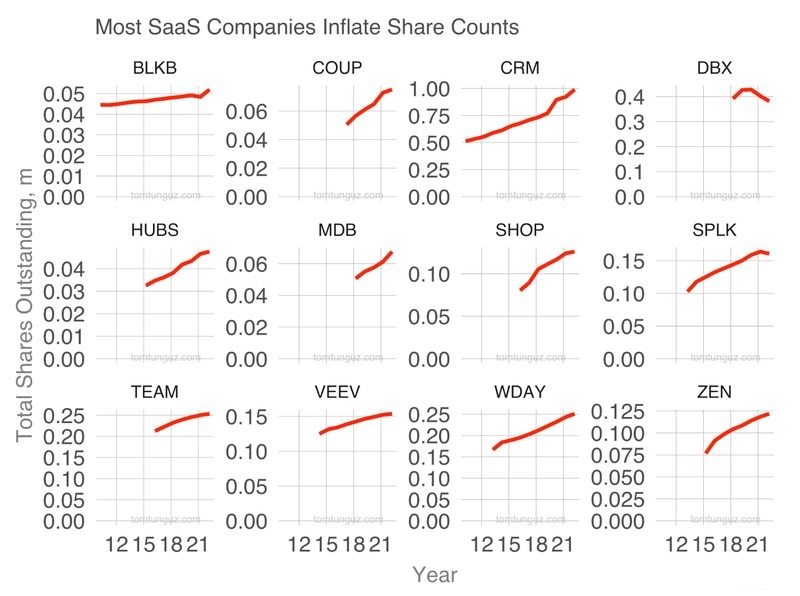

web3プロジェクトのケースを見る前に、これまでのソフトウェア企業がどのようなペースで発行株式数を増やしているのかを見てみましょう。

https://tomtunguz.com/stocks-tokens-inflation-deflation/

ティッカーシンボルとSaaS企業名

BLKB=Blackbaud, COUP=Coupa Software, CRM=Salesforce, DBX=Dropbox, HUBS=HubSpot,

MDB=MongoDB, SHOP=Shopify, SPLK=Splunk, TEAM=Atlassian, VEEV=Veeva Systems, WDAY=Workday, ZEN=Zendesk

SaaS企業の例で、横軸が「年度」、縦軸が「合計の顕在化している株式数」です。

Dropbox以外は、毎年新規に株式を発行してグラフが右上に向いていることが読み取れます。

https://tomtunguz.com/stocks-tokens-inflation-deflation/

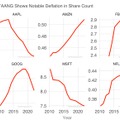

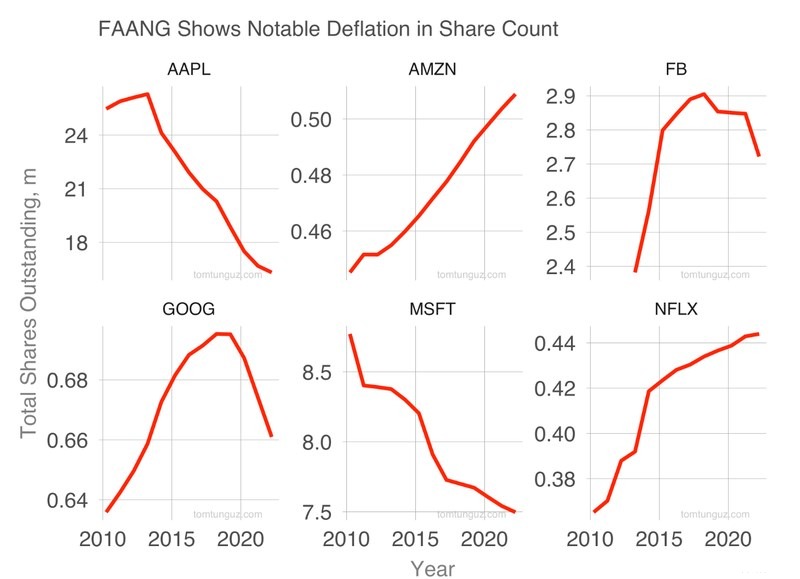

GAFAM+Netflixにおいては少し異なったトレンドが読み取れます。

AppleやMicrosoftは、毎年自社株買いを行い償却することで、株式数を減らしています。

Apple could buy back $90B, boost dividend 10%, Citi says (NASDAQ:AAPL)

例えばこの記事にあるように、 Appleは$90B(約9兆円)のお金を投じて、自社株買いを行い、さらに配当10%増やすという株主への株価対策をかなり大胆に行っていることで有名です。

Google や Facebook に関しては、ここ数年間株式数を減らしているトレンドです。一方で Amazon や Netflix は右肩上がりに株式数が増えています。

アメリカのソフトウェア企業は、1年間で平均5%ずつ株式数が増えているという計算になります。

これはアメリカのソフトウェア企業においては、新規上場時に株式を発行するだけではなく、毎年従業員への株式報酬のために一定の株式数が必要になるためで、おそらく日本の会社よりはかなり多くの新規株式を毎年発行しているのではないかと思います。

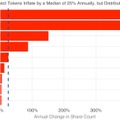

web3プロジェクトは毎年何パーセントのトークンを新規発行している?

では、ここからが本題で、web3企業ではどの程度の新規トークンが毎年発行されているのでしょうか。

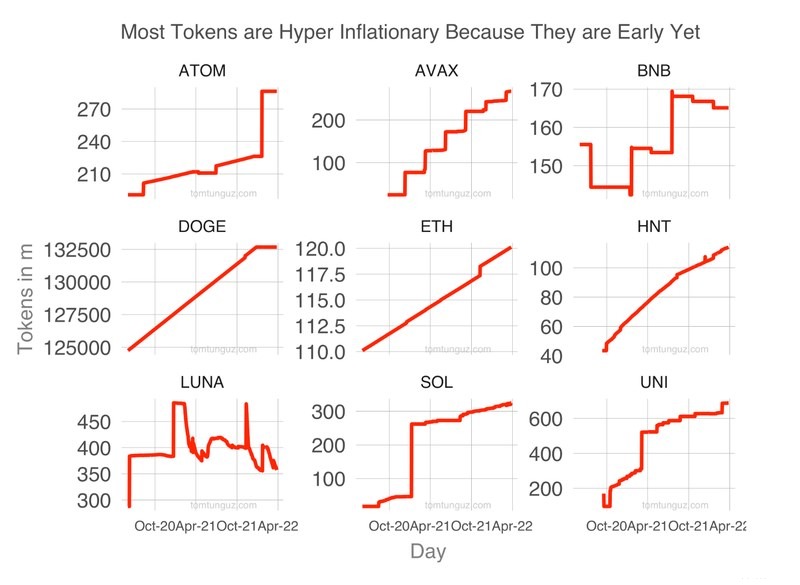

https://tomtunguz.com/stocks-tokens-inflation-deflation/

ティッカーシンボルとweb3企業名

ATOM=Cosmos, AVAX=Avalanche, BNB=Binance, DOGE=Dogecoin,ETH=Ethereum,

HNT=Helium, LUNA=Terra, SOL=ReneSola, UNI=Unisync

こちらの図は横軸が「年度」で、縦軸が「合計のトークン数」になります。

例えばLUNA (Terra)、ETH (Ethereum)に関しては、右肩上がりで直線的に上がっていますし、他の多くのプロジェクトでも右肩上がりになっているところが多いと言えるでしょう。

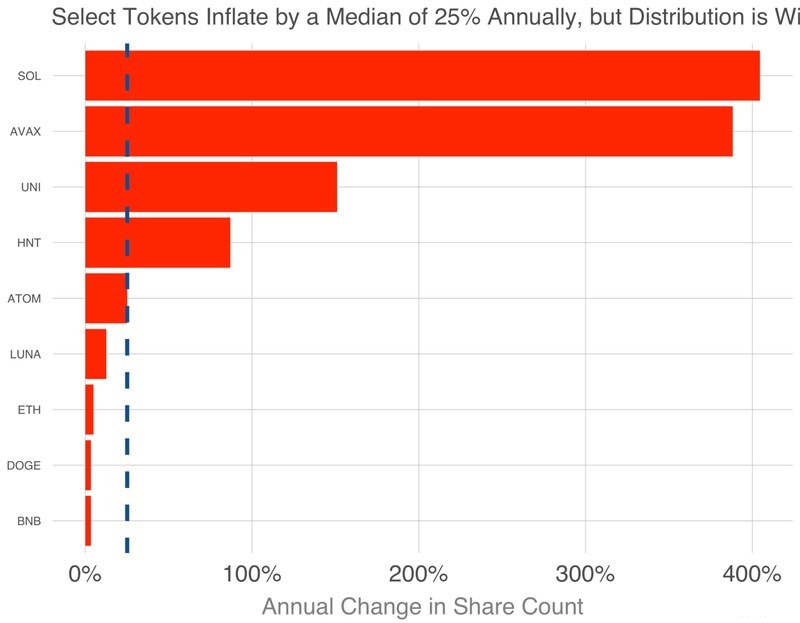

https://tomtunguz.com/stocks-tokens-inflation-deflation/

プロジェクトごとにばらつきはありますが、中央値を取ると、年間25%の新規トークンが発行されているという計算になります。

この数字はソフトウェア企業の新規株式発行数の年間平均5%と比べると相当大きい数字です。

つまりどういうことかと言うと、web3は、web2に比べて成長スピードが速いわけですが、その分、オーナーシップの量を表すトークンも、より速いスピードでインフレを起こしているということです。

余談: web3プロジェクトに対してVCがどのように投資しているのか

Let's talk about deal structuring in early stage crypto, specifically

— Regan Bozman (@reganbozman) February 2, 2022

-rise of equity + token warrant structure

-mass delusion amongst early stage vc's

1/ some jumbled thoughts

web3プロジェクトに、ベンチャーキャピタルが投資をする場合は、通常株式とトークンの両方を引き受ける形での契約になる場合が多いようです。

元々よくあるパターンだったのはSAFE(Yコンビネーターが開発したスタートアップ用の新株予約権のような簡易的な資金調達フォーマット)を利用して投資を行い、

・株式の xパーセント

・トークンの xパーセント

を保有するというパターンでした。

ところが、実際にweb3プロジェクトのトークンがローンチされると、オーナーは創業チームや投資家に対してだけではなく、コミュニティにもトークンを付与したくなるので、実際には投資家のトークン保有率が0.5xパーセントまで下がってしまうというケースが多々出てきています。

コミュニティトークンを保有するのは、web3においてはとても重要なコンセプトではありますが、投資家からするとこのようにトークンがどんどんインフレして希薄化していってしまうのは悩ましい問題であることに間違いありません。

完璧な解決策があるわけではありませんが、今後もweb3プロジェクトのトークンのインフレ、そして希薄化については動向を注目していきたいと思います。